2024年6月8日(土)、9日(日)の2日間にわたり、第49回獣医神経病学会学術集会が沖縄県市町村自治会館にて開催された。今回は初の沖縄開催となり、全国から約130名の獣医師および関係者らが集まった。

内容は2日間に分かれ教育講演、一般演題、ランチョンセミナーが企画され、教育講演では、椎間板疾患(相川 武先生)、遺伝性神経病(神志那弘明先生、大和 修先生)、てんかん(長谷川大輔先生、齋藤弥代子先生)、脳腫瘍(北川勝人先生)に関する講演が行われた。一般演題は計10題が発表され、質疑応答も活発に行われた。日曜のランチョンセミナーでは、犬猫てんかん管理アプリの詳しい解説が行われた。

参加のルールとしてスーツおよびネクタイがNGであったため、多くの参加者がかりゆしウェアなどのカジュアルな姿で講演に耳を傾けた。初日の昼には会場内で最高級古酒を含む様々な泡盛が振る舞われ、展示に参加した企業もラフなスタイルで先生方との交流を楽しんだ。

会場の様子①

会場の様子②

学会・セミナーレポート

- 2026年1月 (1)

- 2025年12月 (3)

- 2025年11月 (4)

- 2025年10月 (7)

- 2025年9月 (5)

- 2025年8月 (6)

- 2025年7月 (3)

- 2025年6月 (7)

- 2025年5月 (3)

- 2025年4月 (4)

- 2025年3月 (7)

- 2025年2月 (4)

- 2025年1月 (5)

- 2024年12月 (1)

- 2024年11月 (10)

- 2024年10月 (4)

- 2024年9月 (5)

- 2024年8月 (5)

- 2024年7月 (4)

- 2024年6月 (3)

- 2024年5月 (1)

- 2024年4月 (4)

- 2024年3月 (2)

- 2024年1月 (3)

- 2023年12月 (2)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (6)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (5)

- 2023年7月 (5)

- 2023年6月 (7)

- 2023年4月 (2)

- 2023年3月 (6)

- 2023年2月 (3)

- 2023年1月 (3)

- 2022年12月 (3)

第49回獣医神経病学会学術集会 開催される

2024/6/12

2024年5月26日(日)、日本獣医生命科学大学にて日本獣医輸血研究会と小動物臨床血液研究会の共催による第10回学術講習会が開催された。

今年は共催ならではの「徹底攻略! DIC」と題された2つの特別プログラムと総合討論が行われた他、日本獣医輸血研究会と小動物臨床血液研究会それぞれの輸血や血液に関する独自の講演、ディスカッションが行われた。

日本獣医輸血研究会の認定資格である「JSVTM認定輸血コーディネーター」の認定項目となる講義も用意されており、質疑応答、討論も活発に行われ、輸血に関する基礎知識から日常の疑問点、各動物病院の現状まで含めて、参加者は臨床現場における多くの気づきと向き合うことができたと思われる。

また、当日は第2回JSVTM認定輸血コーディネーターの資格授与式も行われ、新たな認定者たちは温かい拍手のなかで迎えられ、日本獣医輸血研究会会長の内田恵子先生より認定証が手渡された。

獣医師だけでなく愛玩動物看護師の参加者も多くみられ、実際に臨床の現場で輸血にかかわる人員の各々が積極的に学びの機会として当講習会を活用しているのが強く印象に残る会であった。獣医療の現場での重要性が高まりつつある血液と輸血の知識が満載の本会のこれからの発展を願うばかりである。

対面参加者数は50名超で、本講習会のプログラムの一部はVetScopeにて6月4日(火)~7月3日(水)まで視聴が可能である。

日本獣医輸血研究会会長の内田恵子先生

JSVTM認定輸血コーディネーター資格授与式の様子

会場+オンライン開催 日本臨床獣医学フォーラム地区大会2024 開催される

2024/4/17

2024年3月を中心に、全国4会場にて日本臨床獣医学フォーラム地区大会2024が開催された。3日(日)の東北(仙台)・名古屋を皮切りに、10日(日)には京都、17日(日)には九州(福岡)にてそれぞれ開催された<なお、北海道地区大会は本年6月16日(日)開催予定>。

各会場ともに獣医師継続教育プログラム、愛玩動物看護師およびアニマルケアスタッフ(ACS)セミナー、獣医師および愛玩動物看護師、ACS対象のランチョンセミナーなどが行われた。今回は1会場の申込で最大4会場の参加が可能であった。各会場ともに、獣医師の先生はもちろん、とくに愛玩動物看護師およびACSの方の参加が目立ち、動物看護職者のみなさんの知識を吸収しようとする意欲、その知識を現場に生かそうとする意気込みの高さを感じることができた。

翌月4月1日(月)~6月30日(日)には、本大会の一環としてオンライン合同地区大会が開催。今回は「春の麻酔祭り」と題し、5会場でのプログラムとは別に、計30ものオリジナルプログラムが現在配信中である。

本年7月27日(土)・28日(日)のWJVF(大阪開催)、同じく本年9月21日(土)・22日(日)のJBVP年次大会(東京開催)を含め、これら春から秋までの定期的な学習機会の提供は、本会が掲げる「充実した継続教育」の理念に沿うものであり、今後ますますの発展が期待される。

東北地区大会展示会場の様子

名古屋大会動物看護職者対象セミナーの様子

京都地区大会獣医師対象セミナーの様子

九州地区大会会場の外観

第13回インターペット~人とペットの豊かな暮らしフェア~ 開催

2024/4/12

2024年4月4日(木)~7日(日)に、(一社)ペットフード協会、(一社)日本ペット用品工業会、メッセフランクフルト ジャパン(株)主催で、第13回インターペットが東京ビックサイト(東京都江東区)で開催された。

日本最大級のペット産業見本市として2011年にスタートした本イベントには、ペットビジネスや動物病院など、ペットにかかわる多くの参加者が国内外から集まる。第13回には、4日間で6万7022名と3万376頭のペットが来場し、情報が共有された。

初日にはインターペットアワードの授賞式が執り行われ、柴内裕子先生(赤坂動物病院名誉院長)、タレントの井上咲楽さんが受賞された。

授賞式後は本アワードを受賞した柴内裕子先生による特別講演会「伴侶動物は人類の宝もの」が行われ、戦時中から現代までに大きく変化をとげた人とペットの関係や、犬との暮らしの効果として高齢者の認知症発生のリスクが40%低くなり、予防効果だけでなく現在11兆円以上に上る介護給付金が約半額に抑制される可能性などについて紹介された。さらに、高齢者を対象とした「動物(ペット)民生委員制度(仮称)」の設立についても提案された。また、高齢者・医療・児童機関への訪問、リードプログラム、司法の場での犬の同伴などからなるCAPP活動(Companion Animal Partnership Program)についても紹介された。本活動は37年間、約2万8000回にわたり、一度も事故をおこさず実施されている。本活動を通じてわかったこととして、小児がん入院病棟へのセラピー犬の訪問によるオキシトシン(幸せホルモン)とコルチゾール(ストレスホルモン)の計測結果や、入院中の子供たちにとってよい結果を得られることが紹介され、小動物の存在の大きさをあらためて実感させられた。「One Health One Medicine」についても触れられ、獣医療と人医療が協力することで解決される様々なトピックにも話題は及び、参加者たちは熱心に耳を傾けていた。

2024年9月20日(金)~22日(日)には第2回インターペット大阪が、2025年4月3日(木)~6日(日)は第14回インターペットが開催される。

詳細は以下より。

https://interpets.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html

インターペットアワード授賞式にて。右から柴内裕子先生(赤坂動物病院)、井上咲楽さん、児玉博充氏((一社)ペットフード協会 会長)

特別講演会「伴侶動物は人類の宝もの」で、保護犬を暖かく迎えいれてくれた俳優の遠藤憲一氏を紹介する柴内裕子先生

「ビジネスフォーラム①ペット産業における成功事例とこれから注目される分野とは」の会場にて。左から進行の越村義雄氏((一社)ペットフード協会 名誉会長)、川島元樹氏(ライオンペット(株)代表取締役社長)、山本俊之氏(ロイヤルカナン ジャポン(同)社長)、苅谷卓郎先生((株)苅谷動物病院グループ 代表取締役社長)、山田 悟氏(ジャペル(株)常務取締役 管理本部長)

「ビジネスフォーラム②少子高齢化にペット産業は何をすべきか」の会場にて。左から進行の越村義雄氏(前出)、上野弘道先生((公社)東京都獣医師会会長)、児玉博充氏(前出)、山本洋介氏((一社)日本ペット用品工業会 会長)、鄭 宏氏((一社)日本ペット産業振興会 副会長)

獣医臨床感染症研究会(VICA)第21回セミナー 開催

2024/4/12

2024年3月31日(日)、獣医臨床感染症研究会の2023年度総会およびセミナーが、千葉県獣医師会館(千葉県千葉市)、およびオンラインにて開催された。

今大会では「被災時の感染症」をテーマに、「西日本豪雨災害岡山県獣医師会の対応~岡山VMAT結成・令和6年能登半島地震の現状~」を甲斐みちの先生(岡山県獣医師会副会長、岡山VMAT隊長)、「被災地で気を遣う人の感染症」を髙橋 孝先生(北里大学)、「被災地で気を遣う動物の感染症」を栗田吾郎先生(北里大学)が発表。発災後の被災地での医師と獣医師のそれぞれの観点から、役割や留意すべき感染症について、具体的な活動時の写真やデータを交え紹介された。東日本大震災や西日本豪雨災害での経験も交え、発災後の通電火災の恐ろしさ、同行避難と同伴避難のちがい、避難所での実態、犬・猫と人のかかわりの地域特性まで網羅された内容に参加者たちは熱心に耳を傾けた。

「これからも医療・獣医療にかかわる先生方のアドバイスを受けながら活動の充実に努め、学会の設立を目指していきたい」という村田佳輝会長。

今後も本研究会の果たす役割にますます期待が寄せられる。

本研究会の詳細は以下より。

https://veterinary-nurse.jimdofree.com/

2023年度総会の様子

セミナーの様子。「被災時の感染症」をテーマに展開

当研究会の活動が小動物での未知の感染症を把握し、薬剤耐性菌、敗血症に着目し社会へ周知する一助となれればと思う、と村田会長。当研究会は今後、学会の設立を目指す

第32回日本小動物歯科研究会症例検討会・総会 開催される

2024/4/2

2024年3月24日(日)、東京都・品川フロントビル会議室にて第32回日本小動物歯科研究会症例検討会・総会が開催された。

参加者総数は100名を超え、賛助企業も13社と多く、会場いっぱいに企業や参加者たちの交流が目立つ様子であった。

まず、会長の藤田桂一先生のご挨拶から始まり、午前中は藤田桂一先生、倉田大樹先生、幅田 功先生3名の座長のもと9症例の発表があった。

お昼にはランチョンセミナーもあり、昼食とともに井上 智先生、中尾龍馬先生2名による特別講演で質疑応答を交えながら、熱心に拝聴する様子がうかがえた。

午後には江口徳洋先生、片野浩二先生、網本昭輝先生、大場茂夫先生4名の座長のもと13の症例発表があった。総勢7名の座長と処置に対する症例や機器を使用した際の症例、飼い主に指導する際の症例など全22症例、発表者それぞれの着目している部分がよくわかり活発に意見が交わされていた。

すべての発表が終わりアワード贈呈では奥村聡基先生(パーク動物病院 愛知動物歯科)の「根分岐部が露出した歯を保存した犬の1例」「巨大な骨透過像が歯内療法で良化した犬の1例」2題がライオンペット(株)アワード、マースジャパンリミテッドアワード両方の最優秀賞を受賞し、ライオンペット(株)アワードの優秀賞には高橋 香先生(鹿児島大学共同獣医学部附属病院)が受賞。さらに同点で4名、網本宏和先生(アミカペットクリニック)と小暮啓介先生(フジタ動物病院)がライオンペット(株)アワード優秀賞を、山本瑛之先生(フジタ動物病院)、鐘ヶ江晋也先生(アミカペットクリニック)がマースジャパンリミテッドアワード優秀賞をそれぞれ受賞する結果となった。

今回の検討会では質問をする先生も多数みられ、会長の藤田桂一先生もおっしゃっていたが非常にレベルが高く同率が4名も出る結果となり、これからの日本小動物歯科研究会とともに次回の症例検討会にも期待をしていきたい。

会場の様子

会長の藤田桂一先生、アワード受賞の5名<左から高橋香先生、網本宏和先生、奥村聡基先生、小暮啓介先生、山本瑛之先生(鐘ヶ江先生不在)>、今回の協賛企業の2社

第16回北里大学農医連携シンポジウム 開催

2024/3/27

2024年3月19日(火)、第16回北里大学農医連携シンポジウムが同大学相模原キャンパスL1号館(神奈川県相模原市)で開催された。

2006年にはじまった本シンポジウムは、新型コロナウイルス感染症の影響により中止を余儀なくされたものの、昨年3年ぶりに第15回を開催し、今年第16回目を迎えた。今回は「細菌感染症を治療できなくなる日がやってくる!~薬剤耐性(AMR)菌の現状とその対策を考える~」をテーマに取り上げ、第1部では岡野昇三先生(北里大学農医連携教育研究センター長)を座長に、「メカニズムと動向」として、「薬剤耐性のメカニズム」林 俊治先生(北里大学医学部微生物学 教授)、「薬剤耐性菌と耐性遺伝子の発生源と環境中挙動解明の試み」清 和成先生(北里大学医療衛生学部 教授)、「小動物における薬剤耐性菌の現状とその対策」村田佳輝先生(東京農工大学農学部附属 感染症未来疫学研究センター 客員教授)の講演が行われた。第2部では林 俊治先生(北里大学農医連携教育研究センター 副センター長)を座長に「医療分野での対策」に焦点をあて、「院内感染対策の取り組み」高山陽子先生(北里大学医学部 教授)、「新たな挑戦(研究開発・創薬)」を浅見行弘先生(北里大学大村智記念研究所 教授)が講演を行った。

参加者たちは、各演者の講演を通して薬剤耐性(AMR)菌・感染症への理解を深めるとともに、北里大学での「農医連携」の取り組みへの関心を高めた。

今後も、本大学の農医連携教育研究センターの社会への情報発信が期待される。

北里大学農医連携教育研究センターの詳細は下記より。

https://www.kitasato-u.ac.jp/jp/noui/

会場の様子。演者と参加者の間で、熱心な意見交換がなされた

島袋香子先生(北里大学 学長)

浅利靖先生(北里大学副学長 農医連携教育担当)

村田佳輝先生。獣医師の立場から本シンポジウムで発表

第27回日本獣医皮膚科学会学術大会・総会開催される

2024/3/25

2024年3月10日(日)、東京・国際ファッションセンタービル KFCホールにて、第27回日本獣医皮膚科学会学術大会・総会が開催された。当日会場参加者は266名、WEB参加を含めると410名を超える参加者が集まった。

本年はCOVID-19によるオンライン開催期間を経て、2022年より3度目の対面開催となり、会場には大勢の国内外の獣医師、愛玩動物看護師、グルーマーなどの姿がみられ、臨床現場で小動物の皮膚に携わっている方々の熱意の高さがうかがえた。

本大会のメインテーマは「皮膚における抗微生物治療を見直す」であり、日本国外の治療ガイドラインや抗菌薬の推奨度の紹介、近年問題視される薬剤耐性真菌感染症への課題と取り組みなど、皮膚の臨床にかかわるうえで避けては通れない多くの問題が臨床講演やシンポジウムで取り上げられ、会場は大勢の聴講者であふれた。

その他にも一般演題発表には多くの聴講者が参加し、熱心に意見を交わす姿がみられた。ポスターセッション、ランチョンセミナー、企業展示等にも多くの参加者が集い、今後の本大会の盛り上がりがさらに高まる未来が感じられた。

次回第28回日本獣医皮膚科学会学術大会・総会は本年と同じく2025年3月に開催予定。

加納 塁学会長の開会の挨拶

シンポジウムの様子

(一社)日本獣医再生医療学会主催 第1回細胞培養技術セミナー 開催

2024/1/26

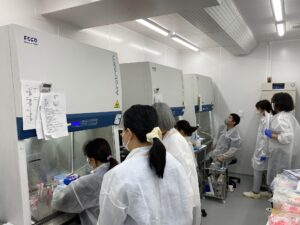

2024年1月19日(金)、(一社)日本獣医再生医療学会(The Japanese Society for Veterinary Regenerative Medicine::JSVRM)主催による「第1回 細胞培養技術セミナー」がアズワン(株)殿町ソリューションリサーチラボ(神奈川県)にて開催された。

セミナーは、犬脂肪組織由来間葉系幹細胞を用いて、細胞培養指導士を講師として迎え実施。午前中は細胞解凍、細胞数計測、細胞数調製や細胞継代・播種のデモンストレーションを、午後は前出の内容の実習が行われた。朝9:30~夕方17:00まで受講生達は講師の下で細胞を正しく観察し、正しく培養し、正しく細胞数を計測できているか、また必要な試薬・培地の準備、器具の扱い方などを実践的に学んだ。また、講師に直接質問し、細胞培養技術を見直し、日頃の疑問点を解消していった。受講終了後は、本学会主催の細胞培養技術セミナーの受講を終え、細胞培養に関する確かな技術と理論を習得した証として「修了証書」が授与された。

将来的には年に2回実施を目指していきたいと本学会常務理事の上田忠佳先生はいう。

2025年には区切りとなる日本獣医再生医療学会第20回記念大会が開催される本学会。再生医療に欠かすことのできない細胞培養技術の向上を牽引する存在として、ますますの期待が寄せられる。

本学会の詳細は下記より。

https://www.jsvrm.org/

セミナーの様子。受講者は講師の先生方から日頃のくせを指摘されたり、日々の疑問を質問したりと、熱意溢れるやりとりが続いた

第1回細胞培養技術講習会を修了された4名の先生方と、本講習会の講師を務められた細胞培養指導士の先生方

CAICM 内閣感染症危機管理統括庁 主催シンポジウム

2024/1/25

2024年1月12日(金)CAICM(内閣官房内閣感染症危機管理統括庁)主催によるシンポジウムが、東京、千代田区の東京国際フォーラムで開催された。テーマは「新たな感染症危機にいかに備えるか~国民の生命・健康と生活・経済の両立を目指して」。

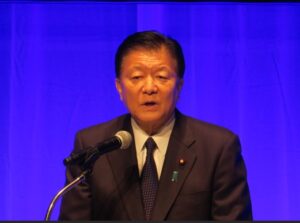

冒頭の、岸田文雄内閣総理大臣のビデオメッセージにはじまり、主催者である新藤義孝氏(感染症危機管理担当大臣)による挨拶、続いて齋藤智也先生(国立感染症研究所 感染症危機管理研究センター長)による基調講演が行われた。基調講演で登壇した齋藤先生は「パンデミックと行動計画」をテーマに、パンデミックの歴史や感染症における危機管理のサイクル、発災前の予防・早期探知の重要性、発災後のフェーズごとの対応、ガイドラインや特別措置法などの法的整備などを紹介。次のパンデミック、発災に備え「平時も有事も読んでもらえる行動計画をたて、その計画を常に読んでもらえる」ようにすることの重要性を訴えた。

後半のパネルディスカッションは、モデレーターに稲継裕昭先生(早稲田大学 政治経済学術院)を迎え、10名の有識者をパネリストとして招き実施。昨年2023年9月1日に発足した「内閣感染症危機管理統括庁(Cabinet Agency for Infectious Disease Crisis Management :CAICM)」についての紹介が行われた。本庁は感染症危機管理のいわゆる「扇の要」にあたる組織であり、パンデミックをおこす感染症や薬剤耐性(AMR)感染症の対応においても中心となって指揮をとるとのこと。また想定される有事と平時の行動計画や感染症危機管理対応訓練の全体像なども解説された。厚生労働省からは、本省の改組、感染症法の改正や“国立健康危機管理研究機構”いわゆる日本版CDCの新設などについて紹介された。また、2019年からのコロナ禍での大学教育、医療、企業活動の様子や、情報の慎重な取り扱い、都市部と地方との双方向のフラットなネットワークづくりの必要性などについて多角的な意見が述べられた。

令和6年能登半島地震の発災から間もない開催となった本シンポジウム。会場参加者は78名、オンライン視聴者は427名にのぼり、今後CAICMが担う役割の重要性を改めて認識させられるシンポジウムとなった。

CAICM(内閣感染症危機管理統括庁)に関する詳細は以下より。

https://www.cas.go.jp/jp/caicm/index.html

パネルディスカッションの様子。モデレーターに稲継裕昭先生(早稲田大学 政治経済学術院)を迎え、大曲貴夫先生(国立国際医療研究センター国際感染症センター)、工藤成生氏((一社)日本経済団体連合会、危機管理・社会基盤強化委員会)、佐々木昌弘氏(厚生労働省 健康・生活衛生局感染症対策部)、佐藤好美氏(産経新聞社論説委員)、鷲見 学氏(内閣官房内閣感染症危機管理統括庁)、瀬戸泰之(東京大学医学系研究科)、奈良由美子先生(放送大学教育学部)、平井伸治氏(鳥取県知事、全国知事会新型コロナウイルス緊急対策本部長)、福島靖正氏(国立保健医療科学院※前厚生労働省医務技監)、村上陽子氏(日本労働組合総連合会)の10名の有識者をパネリストとして招き実施

内閣総理大臣 岸田文雄氏。「令和6年能登半島地震において本庁の果たす役割は大きい。コロナ禍での経験をふまえ新たな行動計画に生かし感染症への備えを万全にし、皆が安心して豊かな暮らしを送れるように」と会場へメッセージを送った

感染症危機管理担当大臣 新藤義孝氏。1月1日に発生した令和6年能登半島地震にふれ哀悼の意を示すとともに本庁が大いに貢献し、復旧・復興・被災者支援に向け力を尽くすことを改めて明言

斎藤智也先生。発災に備え「平時も有事も読んでもらえる行動計画をたて、その計画を常に読んでもらえる」ようにすることの重要性を訴えた