調査期間 2025年1月6日(月)~2025年2月14日(金)

愛玩動物看護師制度の検討に資することを目的として、

農林水産省及び環境省において愛玩動物看護師の登録者全員を対象とした現況調査を実施します。

下記ウェブページのURL、二次元バーコードよりご回答お願いいたします。

本調査において多くのご回答をいただき、愛玩動物看護師の活動状況等に関するデータを得ることが、愛玩動物看護師制度の発展に寄与するものとなります。

質問は最大22問(5分程度)です。

愛玩動物看護師の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

※本調査への回答は任意であり、回答しないことにより不利益はありません。また、本調査では個人情報を取得するものではなく、調査結果については農林水産省又は環境省ウェブページ等で公開されますが、回答者の個人情報が特定されることは一切ありません。

https://forms.office.com/r/hmbFHkBWWM

学会・セミナーレポート

- 2026年2月 (2)

- 2026年1月 (1)

- 2025年12月 (3)

- 2025年11月 (4)

- 2025年10月 (7)

- 2025年9月 (5)

- 2025年8月 (6)

- 2025年7月 (3)

- 2025年6月 (7)

- 2025年5月 (3)

- 2025年4月 (4)

- 2025年3月 (7)

- 2025年2月 (4)

- 2025年1月 (5)

- 2024年12月 (1)

- 2024年11月 (10)

- 2024年10月 (4)

- 2024年9月 (5)

- 2024年8月 (5)

- 2024年7月 (4)

- 2024年6月 (3)

- 2024年5月 (1)

- 2024年4月 (4)

- 2024年3月 (2)

- 2024年1月 (3)

- 2023年12月 (2)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (6)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (5)

- 2023年7月 (5)

- 2023年6月 (7)

- 2023年4月 (2)

- 2023年3月 (6)

- 2023年2月 (3)

- 2023年1月 (3)

2024年度第109回日本獣医麻酔外科学会学術集会 開催される

2024/12/27

2024年12月20日(金)~22日(日)、北海道・札幌コンベンションセンターにて、第109回日本獣医麻酔外科学会学術集会(同時開催:第25回日本獣医内視鏡外科学会、共同開催:第12回アジア獣医外科学会)が開催された。大会のテーマは「経験は現場で、知識は北海道で!」であり、多くの参加者が知識を求めて各種講演や講座、ディスカッション、症例検討へ足を運んだ。北海道ならではの産業動物の外科や麻酔についてのプログラムも設けられ、「麻酔外科ブレスト」、「専門医と囲むFIRESIDE 2024 in Sapporo」、「ハートウォーミングパネルディスカッション」、「就職説明会」など本大会でしか体験できない企画が数多く開催された。

また、「結紮早結びコンテスト」が21日から22日の2日間にわたり企業展示ブースにて開催され、予選を勝ち抜いた4名の先生方による決勝戦が22日に行われ、多くの参加者が決勝のゆくえを見守り大変盛況であった。21日の夜にはホテルマイステイズプレミア札幌パークにて情報交換会が行われ、会場のキャパシティをはるかに上回る人数が参加し対話に花を咲かせた。

本学会主催の就職説明会の会場では約40病院が集結し、学生に説明した先生方に話をきくと、その感触はすこぶる好評であった。

実践的な企画や講演はもちろん、獣医療の現場で向き合わなければならない様々なトピックを包括した大会開催となり、本学会のこれからの発展がますます期待される。

現地参加者数は600名を超え、共同開催のアジア獣医外科学会においては、中国や韓国を中心にアジア各国から100名に及ぶ参加者が集合した。一部のプログラムは開催後2週間にわたりアーカイブ配信される予定である。

次回第110回日本獣医麻酔外科学会学術集会(同時開催:第27回日本獣医内視鏡外科学会)は、埼玉・大宮ソニックシティにて2025年6月20日(金)~22日(日)に開催予定。

結紮早結びコンテストの様子

情報交換会での鳥巣至道大会長の挨拶の様子

就職説明会の様子

(一社)日本動物看護職協会 主催 第14回動物看護大会 開催

2024/11/24

2024年11月24日(日)日本獣医生命科学大学E棟(東京都・武蔵野市)で、(一社)日本動物看護職協会(JVNA、会長 横田淳子氏)主催による、第14回動物看護大会が開催された。

2019年6月に愛玩動物看護師法が施行され、2023年には国家資格を有した愛玩動物看護師が誕生し、現在の愛玩動物看護師の登録者数は2万1,734名(2024年10月1日現在)を数える。今後は国家資格取得後に、資格を活かして動物の医療や動物との共生社会に貢献していくとの考えのもと、今大会は「目指せ! 動物看護エキスパート!」をテーマに展開。シンポジウムは「訪問動物看護を考える」、実習は「静脈留置編」を実施。専門性の高い愛玩動物看護師に着目し腫瘍科での経験者の講演も実施された。また、動物との共生社会への貢献の観点から、災害時の地域福祉に関するセミナーも実施された。口頭発表では9演題が発表され、「重積発作を呈した犬に対する動物看護介入の一例」(谷口有果氏、ALL 動物病院行徳)がヒルズアワードを、「犬の年齢と歯周病の進行に関する調査報告」(中島佳代子氏、とがさき動物病院)がJVNA優秀賞を受賞した。

本協会は、来年度より愛玩動物看護師の職能団体となり名称も新たに「日本愛玩動物看護師会」となる。

日本における愛玩動物看護師の活躍を牽引する団体として、益々の発展が期待される。

本大会のアーカイブWEB配信は2024年12月1日(日)~2025年1月21日(火)まで視聴可能。詳細は下記URLを参照。

https://www.jvna.or.jp/

開会式の様子

本協会会長 横田淳子氏。「国家資格を有することは、すなわち社会責任が発生するということ」と語った。今後見込まれる重責の支えともなる「日本愛玩動物看護師会」への所属を参加者に呼びかけた

会場には、長きにわたり愛玩動物看護師を支え続けている片山さつき参議院議員、愛玩動物看護師制度の主務省の1つである環境省の中田 宏環境副大臣がお祝いにかけつけた

愛玩動物看護師実習セミナー「静脈留置編」の様子

口頭発表の様子

口頭発表を審査した近江俊徳先生(日本獣医生命科学大学)。いずれの発表も明日の愛玩動物看護を担う素晴らしい発表であったと総評した

口頭発表者全員との記念撮影

2024年、(株)メディカル・アーク(以下、MA社)のサイエンスアドバイザーを務める落谷孝広先生(東京医科大学医学総合研究所 未来医療研究センター分子細胞治療研究部門 特任教授)および代表の伊藤 博先生(東京農工大学 名誉教授)が広く功績を認められた。これを受けて、犬がん検査Ark-Test 推進戦略プロジェクトチーム主催の祝賀会が、2024年11月22日(金)、inumo 柴公園レストランWande Shiba(東京都・港区)にて開催された。

落谷先生は、「ExpertScape」および「Scholar GPS」という独立した2 機関の調査において、

Extracellular vesicle(エクソソーム)の研究者別ランキングでともに世界1 位に選出された。

研究者の研究成果を客観的に定量化する指標の一つとして用いられるクラリベイト・アナリティクス社が毎年公開する高被引用論文著者(HCR)に2019年から5年連続で世界のトップ0.1%の研究者に選ばれている。細胞外小胞に関する研究業績が世界的に広く評価されたと考えられる。

伊藤先生は、わずかな血液でイヌのがん・がん種判定をする技術の研究開発を評価され令和6年度の「東京都ベンチャー技術大賞・特別賞」を受賞した。

「東京都ベンチャー技術大賞・特別賞」は革新的で将来性のある製品・技術、サービスを表彰するものである。12種類の「がん種判定」「がんであるかどうか」も含めて高感度、高精度の検査記述の研究開発に尽力してきた。

MA社は、落谷先生、伊藤先生のダブル受賞を機に、今後は「犬がん検査Ark-Test」のプロモーション、啓蒙普及に努めるという。

本検査が一日も早く広く周知され、一次診療の現場、ホームドクターのもとで愛犬のがんの早期発見と愛犬の質の高い一生につながることが望まれる。

今後もMA社による犬のがん検査技術の向上、啓蒙の牽引が期待される。

詳細は下記より。

https://medical-ark.com/

会場の様子

伊藤 博先生(右)と落谷孝広先生(左)

(公財)日本ヘルスケア協会「ペットパスポートプロジェクト」、中野区から始動

2024/11/21

2024年11月21日(木)東京・中野区役所にて、中野区地域支え合い推進部 地域包括ケア推進課と(公財)日本ヘルスケア協会(JAHI)の共催で実施された“第2回中野どまんなか市”にてJAHIの“人とペットとの共生によるワンヘルス部会”副部会長の熱田 靖氏による、「ペットと暮らす明るい未来~ペットと暮らすことによる効果とペットパスポートプロジェクトについて~」のセミナーが実施された。

本セミナーでは、ペットと暮らすことによる効果の事例を、高齢者介護施設でのアニマルセラピー活動を例に、幸せホルモンの「オキシトシン」やストレスホルモン「コルチゾール」について動物と接しているときと接していないときの変化の数値を紹介。また顔感情認識機能ソフトを活用し、アニマルセラピーの介入前・介入中・介入後に分けて「高齢者笑顔測定」も実施するなど、客観的な数値を示すことで、ペットと暮らすことにより、健康寿命によい効果が得られることが解説された。これらの効果をふまえ「ペットパスポートプロジェクト」の重要性が訴えられた。

本プロジェクトでは、家族であるペットを飼い主が責任をもって育み、動物が苦手な人も含め共に社会参加することを推進し、ペットと人がどこにでも一緒に行ける社会を構築することで、人・ペット・環境のヘルスケア(健康)を向上させ、長期的には人とペットの真の共生社会を実現することを目的とする。

具体的な課題としては、「一緒に飲食店に入れない」、「ペット連れでは公共交通機関の利用に制限がある」という状況を、欧米諸国のように飼い主がペットとともに様々な場所へ出かけられるようにすることにある。欧米では飛行機内・空港内の犬用トイレが当たり前のように設置されており、ドラックストアやスーパーへも愛犬と入店でき、飼い主家族にとっては理想的な状況である。日本でもこうした環境を実現するには、まず社会に受け入れられるように、犬も飼い主ご家族も準備をしておくことが重要であり、そのために本プロジェクトではペットが各種施設に入るためのペットパスポート制度の構築を目指している。

制度確立のため、しつけの基準を満たし医療確認を受けた犬の飼い主にペットパスポートを発行し、パスポートをもって加盟飲食店・加盟施設への入場ができるようにするしくみを構想している。

その第一歩を中野区で取り組むこととなった。この取り組みは、欧米のような愛犬との生活を確立するだけでなく、災害発災時のスムーズな同行避難、そして同伴避難への地域の理解も育むと見込まれる。

中野区と本協会の今後の取り組みに期待が寄せられる。

本協会の詳細は下記から閲覧可

https://jahi.jp/

開会式の様子。中野区の地域支え合い推進部長であり地域包括ケア推進担当部長の石井大輔氏は、今年2024年の第2回より(公財)日本ヘルスケア協会との共催になった中野どまんなか市を紹介。本イベントを通して「ペットパスポートプロジェクト」へのサポートへも尽力される。(公財)日本ヘルスケア協会(JAHI)会長 今西信幸氏。JAHIは超高齢化社会における健康寿命延伸とヘルスケア産業育成の実現を目指す。健康寿命の概念、ヘルスケアとは具体的に何をするか、わかり易く解説

「ペットと暮らす明るい未来~ペットと暮らすことによる効果とペットパスポートプロジェクトについて~」セミナー講演中の熱田氏。ペットが人にもたらす効果、飼い主家族と社会での安心した行動が期待される「ペットパスポートプロジェクト」の推進について、実現までのフローを交え、中野区民が集う会場へ理解と協力を呼びかけた

2024年11月17日(日)、東京・日本獣医生命科学大学で日本獣医輸血研究会 第11回学術講習会・第3回JSVTM認定輸血コーディネーター試験が開催された。

午前には認定試験と並行して認定講習「輸血の適応疾患と限界」(瀬川和仁先生)「血液製剤の投与法」(加藤真理子氏)が行われ、午後からは教育講演「なぜ輸血が必要となったかその原因を知ろう」(下田哲也先生)、トピック講演「オープンAIからみた獣医輸血の最新情報」(久末正晴先生)、瀬川和仁先生を座長にシンポジウム「血液型の謎」が行われた。シンポジウムでは近江俊徳先生より「人と動物の血液型について」の講演があり、「ネコAB式⾎液型判定⽤キットの⽐較試験について〜カード凝集法とイムノクロマト法〜」の研究が中村知尋氏より発表され、その後には総合討論が行われた。

臨床現場でますます重要になっている輸血療法の最新知見や情報を学ぶことができる機会を、参加者が熱心に活用している姿がうかがえた。

動物病院における輸血の中心的な役割となる人材を育成するための本研究会の認定制度「JSVTM認定輸血コーディネーター」が、これからの臨床現場で増えてゆき、活躍することに期待する次第である。

なお本講習会のすべてのプログラムは、VETSCOPEにて購入視聴が可能である〈視聴期間:2024年12月2日(月)~2025年1月1日(水)〉。

内田恵子会長の挨拶

講演の様子

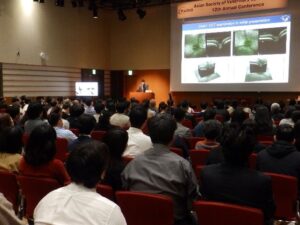

東京・両国のKFC Hall & Roomsにおいて第12回アジア獣医眼科学会年次大会(The 12th AiSVO annual conference)が、開催国である日本をはじめ、海外からもあわせて200名以上が参加し、14社の協賛で2024年11月16日(土)、17日(日)の2日間にわたって盛大に開催された。

Keynote lectureでは、Dr. Ron Ofriが「The amazing retina」「It’s not just Flash ERG! VEPs, MFERG, PERG and specialized protocols」「Acute blindness in our patients」の3タイトル、Dr. Kazuya Oikawaが「Pathophysiology and advanced imaging in feline glaucoma」「Feline Glaucoma: Etiology and medical therapy」の2タイトルを講演された。そのほか、一般講演16題、症例報告(研究報告)、ランチョンセミナー、ポスター発表39題などの充実したプログラムに加え、シンポジウムではAiCVOおよびAiSVOの歴史と今後の展望も紹介され、会場は常に講演者やパネリスト、参加者の熱気に包まれていた。

また1日目の夜のGALA DINNERでは、conference参加者も加わってのけん玉のパフォーマンスを楽しみ、参加者投票型ゲームにおいては実行委員の先生方による相撲パフォーマンスが披露され、大いに盛り上がった。

なお、本大会のベストポスタープレゼンテーションアワードはDr. Kazuki Tajimaらによる「Development Of Artificial Canine Corneal Endothelial Grafts For Endothelial Karatoplasty」、ベストオーラルプレゼンテーションアワードはDr. Hiroyuki Komatsuによる「Evaluation of Optic Nerve Head Morphology In Normal And Glaucomatous Eyes Of Cats Using Optical Coherence Tomography」が受賞した。

次回のconferenceはタイ・バンコクにて2025年6月に開催されることが案内され、盛会のうちに本大会は幕を閉じた。

講演の様子

齋藤陽彦先生(中央)とアワードを受賞した田島一樹先生(左)・小松紘之先生(右)

次回大会案内を背景に今大会での謝意を伝える実行委員の先生方

左から、滝山直昭先生、加藤久美子先生、齋藤陽彦先生、前原誠也先生、伊藤良樹先生、岩下紘子先生

JAMLAS 日本獣医療倫理研究会 第27回研究会 開催される

2024/11/10

2024年11月10日(日)、東京・新宿京王プラザホテルにてJAMLAS 日本獣医療倫理研究会 第27回研究会が開催された。白永伸行先生(シラナガ動物病院)が新会長に就任してから最初の研究会の開催とのことで、多くの参加者がつめかけた。

今回は、はじめに「能登半島地震の緊急報告」と題し、石川県で動物病院を営む山口 潤先生(希望の丘どうぶつ病院)、新潟県で動物病院を営む水上浩一先生(こばり動物病院)が地震の被害の状況を報告した。両名ともに本研究会の会員であり、会からのお見舞金が非常に役立ったというコメントが印象的であった。

次の講演では「動物病院でみられるハラスメント~実例から考える」と題し、獣医師である岡野顕子先生(Veterinary Career Lab SMILE)が、そして「動物病院における情報管理-持出しによる損害・持ち込みによる賠償-」と題し、弁護士である渡邉遼太郎先生(弁護士法人NEX)がそれぞれ動物病院で考えられる訴訟トラブルについて解説された。

最後に「判例に学ぶ」と題し、春日秀文先生(春日法律事務所)の進行のもと、ある判例を用いての転医義務に関する解説およびディスカッションが行われた。転医は説明義務や医療水準、専門家とは何かなど、現在の小動物臨床の現場の問題を包括するテーマであると思われ、参加者からの質問も多く交わされた。医療水準は日々変わるものであり、臨床現場では最新の情報を日頃から入手する重要性を示す内容であった。

開会式の様子

講演の様子

第11回 猫の集会 開催される

2024/11/10

JSFM(Japanese Society of Feline Medicine、ねこ医学会)主催「猫の集会」が、2024年11月10日(日)、浜松町コンベンションホール(東京都港区)にて開催された。

獣医師向けプログラム・愛玩動物看護師向けプログラム・市民向けプログラムが、3つのホールでそれぞれ行われた。

獣医師向けプログラムでは「つまる猫」というテーマで、「血管編」(新居康行先生・JASMINE どうぶつ総合医療センター)、「鼻、肺/粘液栓編①②」(末松正弘先生・AMC末松どうぶつ病院、藤原亜紀先生・日本獣医生命科学大学)、「消化管編:食道から大腸まで」(藤原玲奈先生・岩手大学)、「皮膚編」(江角真梨子先生・VET CRAFT)、「胆管編」(瀬戸口明日香・JASMINE どうぶつ総合医療センター)、「尿管編」(岩井聡美先生・北里大学)、全7題の講演のほか、ランチョンセミナー(提供:ベーリンガーインゲルハイム アニマルヘルスジャパン株式会社)で福島建次郎先生(どうぶつの総合病院 専門医療&救急センター)が「SGLT2阻害薬はゲームチェンジャーとなりうるのか」と題し、猫の糖尿病の治療薬について解説された。本セミナーではゲストとしてカナダの猫専門医Susan Little先生(Bytown Cat Hospital、Merivale Cat Hospital)が紹介され、最後まで聴講されていた。

愛玩動物看護師向けプログラムでは、「猫のがん」をテーマとし、猫のがんについての基礎知識、院内での管理方法、治療中の猫や飼い主に対する心身のケアについて4題の講演とパネルディスカッションが、またCATvocateアドバンス・マスター限定プログラムも行われた。

市民向けプログラムでは、服部幸先生(JSFM副会長・東京猫医療センター)、入交眞巳(東京農工大学)、井上舞先生(ロイヤルカナン ジャポン)浅見優樹先生(AniCure動物病院)、入交眞巳先生(東京農工大学)、石田卓夫先生(JSFM会長・赤坂動物病院)、岩井聡美先生(北里大学)、小林哲也先生(日本小動物がんセンター)、佐藤愛実先生(岡山理科大学獣医学教育病院)らが、「こんなときどうする?」というテーマで、猫との日常における問題対策について講演された。また同じ会場内には猫グッズを扱うショップが出店し、市民参加者たちを楽しませていた。

ポスターセッションコーナーではディスカッションタイムが設けられ、アワード表彰が行われた。

獣医療関係者・一般参加者合わせて合計645名の来場となった。

セミナーの様子

ひふゼミ 2024 開催される

2024/11/3

2024年11月3日(日)、福岡・TKPガーデンシティ博多にてひふゼミ2024が開催された。

今大会のテーマは「皮膚のできもの・しこり」で、皮膚科の専門家と腫瘍の専門家が講演した。はじめに「皮膚科がみる皮膚の腫瘍」と題し、永田雅彦先生(ASC)が①皮膚腫瘍とは、②診断で大切なこと、③しこりの診かた、④代表的な皮膚腫瘍についてわかりやすく解説した。

その後、小林哲也先生(日本小動物がんセンター)が皮膚科の臨床獣医師向けに「腫瘍科がみる皮膚の腫瘍」と題して2部構成で講演した。Part1「肥満細胞腫アップデート」では①プレドニゾロンは術前に使用しても肥満細胞腫の本質は変わらないこと、②領域リンパ節は原則切除すること、③外科マージンは腫瘍の大きさに応じて調整できること、④c-kit遺伝子検査は常に実施すること、⑤分子標的薬はイマチニブで十分であることを説明した。Part2「猫の皮膚扁平上皮癌の新しい治療法」では電気化学療法(ECT)について症例をまじえて適応となる病態、効果について紹介した。

そして賀川由美子先生(ノースラボ)が「診療に活かす病理検査」と題して講演を行い、病理医が求める写真の撮り方、腫瘍を避け、境界部ではなく病変の中心をとること、クオリティーの高い細胞診標本の作製などについて説明した。

最後に全員参加型ディスカッション「実はみんなも悩んでる 〜皮膚の腫瘍〜」が行われた。質問はすべてウェブを通して集められ、40の質問に担当する先生方が回答をした。とくに猫の皮膚扁平上皮癌へのECTの使用についての質疑応答が行われ、関心の高さが伺われた。

ランチョンセミナーでは横井愼一先生(VCA Japan泉南動物病院)の「皮膚科の診断エラー学 しくじり先生 俺みたいになるな!」が日本全薬工業(株)協賛のもと行われた。

来場者は51名、企業展示は6社であった。後日のウェブ配信での視聴希望者は211名であった。

なお、来年2025年のひふゼミは新潟での開催を予定している。

会場の様子