2022年6月19日( 日) と20日( 月) の2日間にわたり、

AP東京八重洲(東京都中央区)にて、JAHA年次大会

2022が開催された。本大会のテーマは「人とどうぶつの健

康で幸せな未来を、動物病院と共に創造する」。今年、2年

ぶりに対面での開催となった。

大会は、CAPPプログラム、VNプログラム、獣医師プ

ログラム、ホスピタルプログラム、動物病院スタッフ向け

プログラムの5つに分かれて行われた。

「CAPPプログラム」ではコロナ禍での活動の実践・工

夫を中心に紹介された。NPO法人子ども支援センターつ

なっぐの田上幸治先生からは、支援センターや裁判所で付

添犬(コートハウスドッグ)を児童に同伴させる取り組み

や、児童虐待を受けた子どもの支援活動についてはアメリ

カのChildren’s Advocacy Centerの例や、日本における統

計データなどを交え、付添犬の存在によって子どもたちが

心を開き安心して話しだした事例等が取り上げられた。

最後にコロナ禍での活動の一例として飼い主と犬が自宅

でできるドッグダンスを柴内裕子先生(赤坂動物病院)が

紹介され、CAPPボランティアの方々が実演を行った。

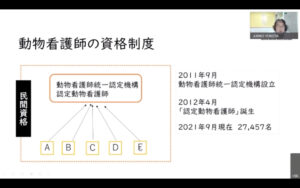

「VNプログラム」では、2023年2月に実施される愛玩動

物看護師国家試験を見据え、「愛玩動物看護師がチーム医

療で果たす役割と期待」について、酒井健夫先生((一財)

動物看護師統一認定機構)が講演され、国家資格を取得し

た愛玩動物看護師を受け入れる動物病院側の対応、望まれ

る愛玩動物看護師の姿についてチーム動物医療をキーワー

ドに説明された。続いて水越美奈先生、小野沢栄里氏(と

もに日本獣医生命科学大学)、福島徹哉先生(かつまペッ

トクリニック)が登壇し、愛玩動物看護師国家試験、そし

て国家資格取得後の動物病院のありようについて、愛玩動

物看護師、獣医師のそれぞれの立場から発表が行われた。

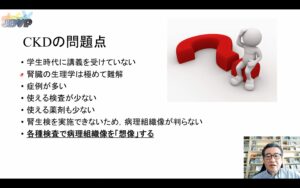

「獣医師プログラム」では、内科を中心とする各分野の

症例について、多様な角度から考える症例検討会が行われ

た。初日はモデレーターに塗木貴臣先生(TRVA夜間救急

動物医療センター)、パネリストとして金本英之先生

(DVMsどうぶつ医療センター横浜)、佐藤雅彦先生(どう

ぶつの総合病院)を迎え、2日目は、勝間健次先生(かつ

まペットクリニック)を座長に、石田卓夫先生(赤坂動物

病院)、賀川由美子先生((有)ノースベッツ)、

森 淳和先生(ONEどうぶつ整形外科センター東京)を

アドバイザーに迎え行われた。発表後は熱心な質疑応答が

展開され、参加者の多くが対面ならではのよさを実感でき

たのではないだろうか。

2年ぶりの対面開催について、会長の川田 睦先生は「会

長に就任して程なくして、新型コロナウイルス感染症への

対策として、オンラインでの開催を余儀なくされました。

リモートやオンラインの大会では、距離や時間の制約なし

に多くの方に参加いただける利点があります。それでもな

お、実際に人と接することでしか得られないものもあると

実感します」とコメント。人と動物をつなぐ強い思いに支

えられ、深い知識を得られる本協会の存在意義が、十全に

発揮された大会であった。

VNプログラムで講演される酒井健夫先生((一財)動物看護師統一認定機構 機構長)。写真下は、獣医師プログラムの様子