2021年10月24日、グランドニッコー東京 台場にて、第24回日本獣医療倫理研究会(JAMLAS)・日本小動物歯科研究会(SADSJ)合同シンポジウムが開催された。

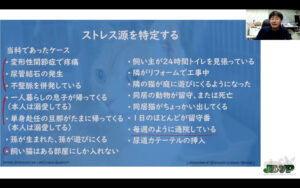

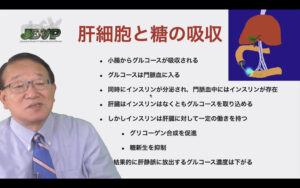

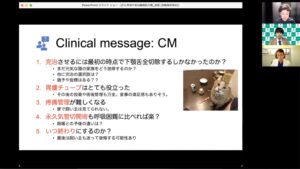

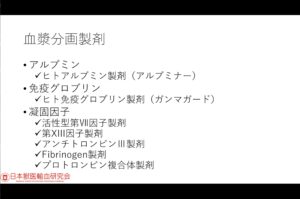

本シンポジウムでは《無麻酔での歯垢歯石除去による併発症とデンタルケアを目的に与えた製品の歯の併発症を考える》をテーマとし、5名の先生方による発表が行われた。幅田 功先生(センターヴィル動物病院)「無麻酔による歯科処置の弊害」をはじめに、本田 洋先生(本田動物病院)「無麻酔での歯垢・歯石除去とデンタルケアを目的とした製品による歯の併発症に関するアンケート結果」、藤田桂一先生(フジタ動物病院)「無麻酔での歯垢・歯石除去による併発症を考える」、網本昭輝先生(アミカペットクリニック)「デンタルケアを目的に与えた製品による歯の併発症を考える」、江口徳洋先生(Vets Dental and Oral Surgery Office)「適切な歯周病治療とデンタルケアの概要」をテーマに行われた。それぞれの先生方の報告では、動物関連施設における無麻酔の歯科衛生処置や、リスクの高いデンタルケアグッズ使用の実例や、適正な治療およびケアについて解説された。また、そうした実態改善の啓発を行う必要性について言及された。

発表に続くパネルディスカッション《無麻酔での歯石除去とデンタルケアグッズによる併発症に対する法的立場からの見解》では、春日秀文先生(春日法律事務所)ほか4名の弁護士の先生方により、歯石除去が診療行為にあたるかどうかの問題や、デンタルグッズ改善についての適法な手続きについてなどが考察された。

なお本シンポジウムは、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言が解除されたことにより、獣医療関連研究会としては久しぶりの現地での開催となった。会場は広く、参加者同士の距離が十分にとられ、マスクや手の消毒など感染症対策が励行されていた。約150名の参加者は再会を喜びつつ、熱心に聴講していた。

(本シンポジウムの発表内容は、MVM2020年7月号特集でも詳しく取り上げているため、ぜひそちらも参照されたい)

会場の様子