2025年9月13日(土)、14日(日)の2日間にわたり、酪農学園大学(北海道江別市)で、(一社)日本動物看護学会第34回大会が開催された。

最初の演題は、大会長である山下和人先生(酪農学園大学)が「臨床現場で愛玩動物看護師に期待される役割と可能性」として講演を行い、現状と今後の課題を明らかにした。

教育講演①では、佐野忠士先生(帯広畜産大学)が「動物を『眠らせる』ための薬の理解-全身麻酔と安楽死の基本的理解をめぐって-」を、教育講演②では、安部里梅氏(PET CARE HOME Lyuca)が「高齢犬の看護に役立つスキル」を講演し、愛玩動物看護師が臨床において直面する問題、その対処の方法をわかりやすく解説した。

パネルディスカッション「さまざまな分野で活躍する動物看護師」では、座長に植田啓一先生((一財)沖縄美ら島財団総合研究所附属動物病院)、パネリストに中村美里氏((一財)沖縄美ら島財団総合研究所附属動物病院)、鎌田祐奈氏(円山動物園)、秋吉珠早氏(北海道農業共済組合 獣医療研修センター)、湯村紗永氏(社台コーポレーション 社台ホースクリニック)、増田麻子氏((公財)北海道盲導犬協会)、矢部真彩氏(ふらっと動物病院)を迎え、愛玩動物看護師として活かせる業務および直面する課題について議論された。

特別セッションでは、前鼻彰人先生(吉田学園動物看護専門学校)が「動物災害をテーマにした教育」を、小沼 守先生(千葉科学大学)が「教育現場から考えるペット防災 ―愛玩動物看護師の使命と実践-」を講演し、教育現場での災害時に向けた動物看護教育について検討を行った。

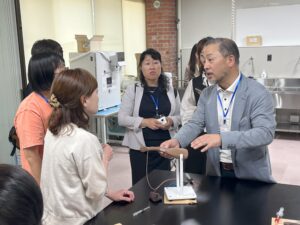

2日目には酪農学園大学がもつ、生体を使わず、シミュレーターで臨床手技を習得する施設「スキルスラボ棟」の見学ツアーが組まれた。ラボは二次診療施設と同じつくりになっており、馬、牛、犬、鶏などの精巧なシミュレーターが置かれている。学生は生体に触れる前に、シミュレーターで何度も練習を行うことで、確かな自信をもつことができる。見学ツアーの最後に、参加者はシミュレーターを使用した採血を体験でき、シミュレーターを触った感覚が生体に近いことに驚いていた。

一般演題は、口頭発表21演題が行われ、優秀賞を「北海道農業共済組合における細菌検査の実施状況について」を発表した秋吉珠早氏(北海道農業共済組合 獣医療研修センター)が、奨励賞を「犬用四輪カートを用いた四肢負重に関する予備調査:動物看護実践へ向けて」を発表した河合彩弥氏(日本獣医生命科学大学)が受賞した。

ポスター発表は13演題が掲示され、優秀賞を「日本の人終末期看護と海外の犬猫終末期看護文献についてのテキストマイニング解析-日本の犬猫終末期看護と比較して-」を発表した齋藤めぐみ先生(ヤマザキ動物看護専門職短期大学)が、奨励賞を「獣医師・愛玩動物看護師のペア体制導入による待ち時間短縮の取り組み」を発表した田村悠紗氏(ワラビー動物病院グループ どうぶつ園通りの動物病院)が受賞した。

またランチョンセミナーは「愛玩動物看護師の愛玩動物看護師による愛玩動物看護師のための教育」(主催:ユニ・チャーム(株))、「動物看護師として働くこと:成長と挑戦のストーリー」(主催:VCA Japan(合))が実施された。

今大会の参加者は202名。次回第35回大会は2026年9月ごろに帝京科学大学(東京)で開催予定。

講演の様子

スキルスラボ見学ツアーで参加者に採血について説明する宮庄 拓先生

学会・セミナーレポート

- 2026年2月 (2)

- 2026年1月 (2)

- 2025年12月 (3)

- 2025年11月 (4)

- 2025年10月 (7)

- 2025年9月 (5)

- 2025年8月 (6)

- 2025年7月 (3)

- 2025年6月 (7)

- 2025年5月 (3)

- 2025年4月 (4)

- 2025年3月 (7)

- 2025年2月 (4)

- 2025年1月 (5)

- 2024年12月 (1)

- 2024年11月 (10)

- 2024年10月 (4)

- 2024年9月 (5)

- 2024年8月 (5)

- 2024年7月 (4)

- 2024年6月 (3)

- 2024年5月 (1)

- 2024年4月 (4)

- 2024年3月 (2)

- 2024年1月 (3)

- 2023年12月 (2)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (6)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (5)

- 2023年7月 (5)

- 2023年6月 (7)

- 2023年4月 (2)

- 2023年3月 (6)

- 2023年2月 (3)

- 2023年1月 (3)

(一社)日本動物看護学会第34回大会 開催される

2025/9/13

令和7年度関東・東京合同地区獣医師大会@山梨 開催される

2025/9/7

2025年9月7日(日)、アピオ甲府(山梨県・甲府市)にて令和7年度関東・東京合同地区獣医師大会が開催された。

本大会は、日本小動物獣医学会のほか、日本産業動物獣医学会、日本獣医公衆衛生学会の三学会の関東・東京地区が集まる合同大会で、今回も関東の各県および東京都・横浜市・川崎市の獣医師会が集結、各会場で午前・午後にわたり講演が実施された。

市民公開講座では、「あなたのペットは大丈夫!?ダニから感染するペットと人の共通感染症」と題し、前田 健先生(国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所)より、近年話題にのぼっているダニ媒介性疾患、とくにSFTS(重症熱性血小板減少症候群)を中心に講演が行われた。

また、災害動物支援セクションとして、前回の群馬大会に続いて、地域災害に関する講演「被災したペットの現状と課題、獣医師に求められる支援とは!」が行われ、平井潤子先生(NPO法人アナイス代表)、藤本順介先生(日本獣医師会災害対策委員長)、そして歌手でりく・なつ同室避難推進プロジェクトアンバサダーの伍代夏子氏による講演およびパネルディスカッション等が行われた。

小動物のセクションでは、2会場で計40以上の演題発表が行われ、幅広いテーマに関する講演および質疑応答が行われた。

受付会場には、山梨の特産物の製品ブースなどもあり、展示会場には多くの企業が集まるなか、併設の参加者休憩会場にはシャインマスカットが振舞われ、残暑のなか、多くの獣医師および獣医療関係者が集まった。なお、次回は横浜市獣医師会が担当地区となる。

会場の様子

展示会場のシャインマスカット

Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USAの一部門であるMSD Animal Healthは、MSD アニマルヘルス(株)(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:土田 拓史)が、新たな取り組みである「Veterinary Technology Service(以下、VTS)」を2025年3月に設立した。

MSD アニマルヘルス(株)は、日本国内の獣医療業界、畜水産業界、小動物業界に対するさらなる貢献を目指している。VTSは、治療・予防・検査、経営管理、テクノロジー、研究開発、広報・運営の5つの主要機能を展開する。これらの機能は、ITテクノロジー、研究開発、マーケティング、学術などの専門性を有する獣医師を中心としたエキスパートから構成され、MSD アニマルヘルス(株)の各部門から集結している。この新たなアプローチにより、部門を越えた横断的な活動が可能となり、専門性や畜種を越えた知識と経験の融合が実現する。

VTSは、MSD Animal Healthの企業理念である、「サイエンスを動物たちのより良い健康のために」をさらに具現化するため、新しいサービスを通じて、当社の革新的な技術や現場での新しい知見を発信し、動物の健康と幸せな未来の形成にこれまで以上に貢献することを目指す。

お問い合わせ先

Veterinary Technology Service 広報・運営

電話番号:03-6272-1099

メール:msdah_vts@merck.com

ヒルズ動物看護師向けイベント VN Festa 2025 開催

2025/8/31

2025年8月31日(日)、ヒルズ動物看護師向けイベント VN Festa 2025がガーデンシティプレミアム京橋ホール(東京都・中央区)にて開催された。テーマは「このままでいいの?に答える日 獣医療の現場を支える動物看護師としての未来キャリアデザインセミナー」と題し、前・後半に分けて展開された。

前半は「一人の動物看護師して『自立』するとは?」(中村篤史先生、A’alda X(株))、「動物看護師のキャリアの可能性を広げよう!」(田中恵美先生、(株)NYAN for Animals)の講演が行われた。続いて「動物看護師のキャリアを考える」と題しディスカッションが実施され、事参加者からその場で投稿された質問を元に中村先生(前出)、田中先生(前出)そして会場を交え、明日からの業務に役立つ話が展開された。出産育児や介護などのライフステージでの仕事への向き合い方をはじめ、チーム獣医療の解釈、愛玩動物看護師として一社会人として、いかに各業務を主体的にとらえるか、心のもちよう、専門性をはじめとするスキルの向上、キャリアアップの実践例などが話題に上がり、愛玩動物看護師として勤めあげるためのヒントがつまったディスカッションとなった。

後半は稲野辺悠先生(芝アニマルクリニック)による「獣医師No.1インフルエンサーが考える愛玩動物看護師の重要性」の講演が行われた。講演はSNSをはじめたきっかけ、毎日配信するために専属スタッフとして愛玩動物看護師の協力を得た例、配信継続の難しさなど、実体験を中心に展開。小田稔郎先生(Art Director / Designer)による「誰でもできる! 今日から変わるSNSバナーのデザイン入門」では、動物病院から飼い主家族へ送る案内ツールについて、効果的なレイアウト、文字の大きさや推奨される書体や色など、明日からすぐに実践できるスキルが紹介された。最後の講演、鈴木礼佳先生((株)マイイーエフ)の「相手を思いやり、歩み寄る心”マナーマインドの極意”」では、信頼関係をつくるために「相手の心に寄り添う」ことを実践するためにBASE ON NIACサイクルを交え、まず“関心”を持つことが大切であること、愛玩動物看護師という職業は“感情労働”であるとを理解することの重要性を述べた。

午後2時~5時過ぎまで、参加者たちは愛玩動物看護師として明日から役立つ情報の詰まった各先生方の講義に熱心に耳を傾けた。

なお、本セミナーは9月21日(日)に名古屋会場でも開催される。

詳細は下記より。

https://asia.hillsvna.com/ja_JP/regional/jp/vn-festa-2

同社プロフェッショナル獣医学術部の

高橋智司氏による開会の挨拶(東京会場)

東京会場の様子

パネルディスカッションでは、参加者からその場で投稿された質問を元に

中村先生、田中先生と会場とで議論が交わされた

第22回 日本動物リハビリテーション学会学術大会 開催される

2025/8/30

2025年8月30日(土)、東京・日本獣医生命科学大学にて第22回日本動物リハビリテーション学会学術大会が開催された。

午前には遠山晴一先生(北海道大学大学院保健科学研究院)より、「リハビリテーション医の役割~コメディカルスタッフとの連携を中心に~」の特別講演が行われ、人医療で実施されているリハビリテーション医療の概要と連携について解説された。総会を挟み、午後からは学会長の柄本浩一先生(えのもと動物病院)から「動物リハビリテーションの定義、知ってますか?」の教育講演が行われ、総会に続き当学会の取り組みや今後の展望の説明、リハビリテーションの定義などが解説された。続いて歩行困難のフンボルトペンギンやトイ・プードルの肩関節脱臼症の症例など、日ごろ臨床現場で取り組まれているリハビリテーションの症例発表が各発表者から行われ、参加者が質疑応答なども含め、熱心に聴講する姿が印象的であった。

展示企業も8社が参加し、会場には獣医師・愛玩動物看護師だけでなく義肢装具士や大動物医療の関係者など約80名が参加した。本学会のますますの発展が期待される(学会会員限定の見直し配信あり)。

教育講演の様子

2025年8月27日(水)18時~、HGPI(日本医療政策機構)主催によるウェブセミナー「食・健康・環境を感染症から守るー獣医疫学の挑戦と展望」が開催された。スピーカーには、酪農学園大学 国際獣疫事務局(World Organaisasion for Animal Health:WOAH)食の安全コラボレーティングセンター長・獣医疫学教授の蒔田浩平先生を迎え実施された。

講演では、昨今話題に上がるマダニ媒介による感染症「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」をはじめ、狂犬病、ブルセラ症などの人獣共通感染症を中心にOne Healthの他、経済への影響にも触れ、「動物の感染症が人と環境にもたらすもの」「獣医疫学の役割」「獣医疫学が抱えている課題」「問題解決のために」と話はすすめられた。薬剤耐性菌を含む小動物だけでなく家畜や野生動物に関する感染症にも話題は及び、日本のみならず、東南アジア、南アジア、サハラ以南アフリカの豊富な情報をもとに、人獣共通感染症の現状、獣医学および獣医疫学の課題や今後の展望について解説された。

人獣共通感染症の研究ではとくに獣医疫学という学問が重要になる。獣医疫学者人口を増やすことが重要であると蒔田先生は力説。現在獣医疫学者を雇用している獣医科大学は少ないと指摘した。また、地方自治体や民間には獣医疫学者のポストがほとんどないことも懸念点だという。

新興感染症・再興感染症の多くは動物由来で発生する。動物の疫学という学問、領域は我々の生活に関わるという点を認識すること、そしてOne Health、教育部門、民間部門・行政部門の連携の大切さを学べたセミナーであった。セミナーの最後に、国際獣医疫学経済学会(International Society for Veterinary Epidemiology and Economics:ISVEE)を2033年に日本で初めて開催するなど、日本の公衆衛生、家畜衛生関係者などに獣医疫学について広く理解を促す取り組みの必要性について紹介された。

ISVEEの詳細は下記より。

https://isvee17.com.au/

日本獣医眼科カンファランス 2025年 年次大会 開催される

2025/8/24

2025年8月24日(日)、東京・JA共済ビルカンファレンスホールにて(一社)日本獣医眼科カンファランス(Japan Veterinary Ophthalmic Conference、以下JVOC)2025年年次大会が開催された。

今年はこれまでの会場とは異なる会場で開催され、100名を超える参加者と10社の協賛協力企業が集まった。

今大会は滝山直昭先生(獣医眼科クリニック名古屋)が大会長を務め、「神経眼科 ~眼の症状に関連する神経疾患について~」というテーマのもと、滝山直昭先生より「眼科で遭遇する神経疾患」の講演、さらに伊藤大介先生(Texas A&M大学)より神経眼科学についての「視覚障害を生じる脳疾患」「眼振を生じる脳疾患」「眼症状を呈する神経疾患」の招待講演が三本立てで行われた。

今回のテーマである眼の神経疾患に関する講演だけでなく、新役員講演として北村康也先生(八雲動物病院)が研究している「イヌのマイボーム腺の臨床的評価について」の講演もあり、参加者も皆熱心に聴講と質問する様子がみられた。

JVOC役員である前原誠也先生(ひかり町動物眼科)からは、診療実績および事業報告の発表があり、これまでの活動および今後の活動予定についての報告。また、眼科手術を実践している獣医師やこれから眼科手術をはじめる獣医師を対象に、あらためて基礎講習会や眼科手術研究会の説明が行われた。

次回は、2026年7月26日(日)、御茶ノ水ソラシティカンファランスセンターにて梅田裕祥先生(横浜どうぶつ眼科)を大会長として開催予定である。

今回の大会長である滝山直昭先生(獣医眼科クリニック名古屋)

招待講演を行った伊藤大介先生(Texas A&M大学)

会場の様子

第17回 日本獣医腎泌尿器学会学術集会・総会 開催される

2025/8/23

2025年8月23日(土)、24日(日)に東京・ベルサール飯田橋ファーストにて第17回 日本獣医腎泌尿器学会学術集会・総会が、山﨑寛文先生(日本動物高度医療センター)を大会長として開催された。

大会テーマは「急性腎障害の最新update」であり、会場には2日間で500名を超える参加者が集まり、各プログラムを熱心に聴講していた。

1日目には人医療の先生を招き、日本腎臓学会サテライトシンポジウム「CKDの治療薬としてのSGLT2阻害薬~そのメカニズムを紐解く~」が開催され、SGLT2阻害薬における治療やその意義についての4本の講演と総合討論が行われた。また一般社団法人化にあたり、認定試験を含む今後の認定医制度の説明や認定審査委員会主催のアドバンストセミナーおよび認定講習会となる教育講演も同日に行われた。

2日目には「急性腎障害の最新update~IRISガイドライン2024を紐解く」をテーマに3本の講演と総合討論、また一般演題発表と一般社団法人体制となってから初の第1回定時総会が行われた。

展示会場ではポスター発表が行われ、コアタイムには展示会場に多くの参加者が押し寄せ、講演会場ともに大変盛況であった。今後の本学会のますますの発展が期待される。

講演会場の様子

アドバンストセミナーの様子

2025年8月4日(月)~8日(金)、国立京都国際会館(京都府)で、世界獣医内視鏡学会(Veterinary Endoscopy Society:VES、Dr. Nicole J. Buote会長)/世界獣医インターベンショナルラジオロジー学会(Veterinary Interventional Radiology & Interventional Endoscopy Society:VIRIES、Dr. Alice Defarges会長)の2025年合同学術集会が開催された。これらの学会の学術集会はコロナ禍以降個別に年一回開催されていたが、今回から合同で開催されることになり、しかもアジアで初めての開催ということで日本が選ばれた。本学会には国内外から多数の参加者が集まり、過去最多の参加人数を記録した。

VESは獣医内視鏡学、特に内視鏡外科を中心に、VIRIESは非手術下/手術下にてデバイスを用いた低侵襲治療を中心にそれぞれ研究や臨床に取り組んでいる。

両学会とも低侵襲治療の知識と技術の向上を目指して設立されており、共通の話題も多く取り上げられる。国内外から連日100名近い参加者が集い、臨床研究、ケースレポートやパネルデスカッション等が展開された。また、日本の医師によるキーノート講演も行われ、日本の医療における知識や技術を共有することができた。さらに、日本から参加した獣医師も発表し、会場との積極的な意見交換がなされた。講演会場には熱心な参加者が集い、展示会場も賑わいをみせた。

前半の8月4日~6日午前はVES、後半の6日午後~8日はVIRIESの大会が実施され、参加者達は早朝より発表に耳を傾けた。VESは2003年に設立、 VIRIESは2016年に設立されたが、世界の獣医師がより積極的に情報共有できるように今後さらに活動を活発化する予定である。日本においても、日本獣医内視鏡外科学会(Japan Society for Veterinary Endoscopic Surgery: JSVES)と日本獣医インターベンショナルラジオロジー学会(Japanese Society of Veterinary Interventional Radiology: JSVIR)が設立されており、それぞれの学会とさらに緊密な連携を取っていくことも再確認された。

次回は2026年5月11~15日、合同学術集会としてボストンで開催される予定である。動物のQOLの向上のためにも低侵襲治療の正しい情報・技術の普及が重要となってくる。低侵襲治療における両学会の牽引力に、ますます期待が寄せられる。また、国内にいてこのような情報を得るためには、JSVESおよびJSVIRに参加することで容易になると思われる。

詳細は下記URLより。

【VES】

https://veterinaryendoscopysociety.org/

【VIRIES】

https://viries.org/

講演の様子。登壇者は竹内 僚先生(日本大学)

パネルディスカッションの様子

展示会場の様子

ガラディナーの様子

WJVF第16回大会 開催される

2025/7/26

2025年7月26日(土)、27日(日)、大阪府・ホテルニューオータニ大阪にて、WJVF第16回大会が開催された。今回のテーマは「To Be Strong、“失敗しない” そう言える日まで」。獣医療従事者はAIでも機械でもない失敗から逃れられない「人間」であり、「失敗しない」と断言できるまで、強い気持ちをもって学び続けようという想いが込められている。今回の大会の特徴はBASICとADVANCEをセットにした講義構成となっている。

(一社)日本臨床獣医学フォーラム(JBVP)会長の竹村直行先生は、開会式で「私たち獣医師は動物とその家族が楽しく生きていくための手助けをするのが大切なことだと思います。動物とその家族のつながりも治療対象に考えていかなければなりません。そのためには獣医師だけではなく、愛玩動物看護師、ACS、スタッフの方、また関連する企業の方々の力を借りて一丸となって動物医療を少しでもよい方向にいくようにする必要があります。今回のWJVFで発信する情報を活かしてください」と述べた。その後、(公社)日本動物病院協会(JAHA)会長の宗像俊太郎先生、アジア小動物獣医師会(FASAVA)会長でJBVP名誉会長である石田卓夫先生、2025年10~11月に韓国のテグで開催されるFASAVA2025年次大会の大会長であるYi Don Choi先生が挨拶をした。

講演は、獣医師向け、愛玩動物看護師・ACS・トリマー向け、獣医師・愛玩動物看護師・ACS・トリマー向けに分けられ、外科、内科、腫瘍学、皮膚病学、循環器病学、神経病学など幅広い分野で展開され、参加者は熱心に聴講していた。

また、獣医師対象、愛玩動物看護師・ACS対象の少人数での実習も2日にわたり12講座が行われ、募集してすぐ定員になる講座もあった。

27日(日)にはJAHAとの共催で市民プログラム「One well-being 人と犬と社会の関係」「うちの子も参加できる?人と動物のふれあい活動の実際-我が子と一緒に社会貢献!-」も開催された。

参加者数は1,637名で、獣医師723名、愛玩動物看護師・ACS・トリマー628名、学生243名、市民43名であった。また、協賛企業415名、プレス5名で総数は2,057名となった。

WJVF第17回大会は、2026年7月25日(土)、26日(日)、ホテルニューオータニ大阪にて開催予定。

開会式で挨拶をするJBVP会長の竹村直行先生

講義会場の様子